– La place de la femme. – Le féminisme du xx

e siècle visant à mettre fin à la société patriarcale et à instaurer l'égalité des sexes s'est notamment répandu sous la plume de deux femmes : Simone de Beauvoir, qui a publié en France en 1949 Le Deuxième Sexe et Betty Friedan qui a écrit en 1963 aux États-Unis The Feminine Mystique

030. Elles s'interrogent sur le désir de devenir femmes au foyer plutôt que de poursuivre une carrière professionnelle. Ces deux auteurs seront lus par des millions de personnes à travers le monde031. Par ailleurs, il est constaté qu'entre 1975 et 2021, le taux d'activité féminin est passé de 54,5 % à 70 %, proche de celui des hommes, légèrement au-dessus, à 76 %032. Les femmes « accèdent de plus en plus à des emplois de cadres et aux plus hautes fonctions. Si les hommes restent majoritaires, la présence des femmes a doublé, passant de 22 % en 1982 à 42 % en 2021 »033. Dans le notariat par exemple, la profession s'est féminisée avec 10 000 notaires femmes – avec un âge moyen de 45 ans – sur les 17 500 professionnels environ, ce qui représente 57,2 %034.

Les raisons de la baisse de la natalité et de la fécondité

Les raisons de la baisse de la natalité et de la fécondité

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

La condition féminine

– L'âge de la maternité. – Corrélativement, l'âge moyen de la mère à l'arrivée du premier enfant est passé de 27,8 ans en 2000 à 30,9 ans aujourd'hui035. Il s'agit du temps pour mener à bien des études plus longues, trouver un emploi stable, un logement et s'installer dans une vie de couple. En France, les femmes ont, en moyenne en 2016, 1,91 enfant et accouchent à 30,5 ans036. Si les femmes n'ayant jamais travaillé se distinguent par une forte fécondité037, ce taux diminue avec l'élévation du groupe social dont dépendent celles qui travaillent ou qui ont déjà travaillé038. De surcroît, cette fécondité se révèle plus tardive chez les femmes qui travaillent. En revanche, pour celles sans profession vivant en couple avant l'âge de trente ans, la fécondité est nettement plus élevée que les autres039.

– Un recul d'âge encouragé par le législateur ? – Ce recul de l'âge de la maternité va sans doute croître davantage, au moins chez les cadres, avec l'apport de la loi « Rixain » du 24 décembre 2021 dont l'objectif est d'accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle040. Le législateur a instauré une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les postes de direction des grandes entreprises d'au moins 1 000 salariés. Si la visée est louable, elle doit s'accompagner de mesures en miroir favorisant aussi celles qui font le choix de se consacrer à leurs enfants.

Le désir d'enfant

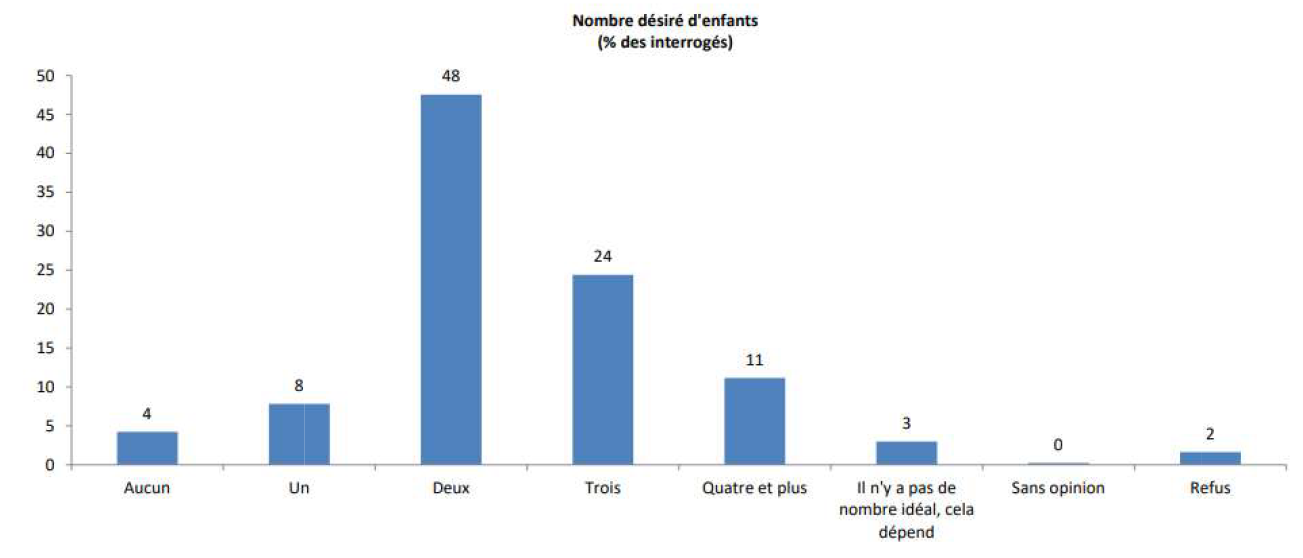

– Un indicateur du nombre idéal d'enfants. – Il convient de s'interroger sur le désir d'enfant pour comprendre la baisse de la natalité. L'Union nationale des associations familiales (UNAF) a remis à jour l'indicateur du nombre idéal d'enfants en posant deux questions à un panel de la population :

- Quel est le nombre idéal d'enfants que vous aimeriez personnellement avoir ou auriez aimé avoir ?

- Avez-vous eu des enfants, et si oui combien ?

– Une envie toujours présente d'avoir des enfants. – Seules 4 % des personnes interrogées ne souhaitent aucun enfant alors que la plupart en aimeraient plusieurs (83 %). Il résulte de cet indicateur que le nombre moyen idéal d'enfants est sensiblement plus élevé que la fécondité constatée, les personnes interrogées souhaitant 2,39 enfants. Ainsi, si les familles ont moins d'enfants, il semblerait que ce ne soit pas par manque d'envie, ce qui reste un message optimiste.

comm1_fig3

Image

Source : Kantar pour UNAF, 2020.

– Les raisons du décalage. – Face à ce désir d'enfant supérieur à 2,1 par femme, il est essentiel de comprendre pourquoi la fécondité, après une décennie de hausse (1994-2005), puis neuf ans de stabilisation autour de deux enfants par femme (2006-2014), se dégrade depuis dix ans. Cette question est importante, ne serait-ce qu'en raison de l'impact sur les équilibres de notre protection sociale déjà durement mise à l'épreuve avec les effets de la crise sanitaire, mais plus encore parce qu'il est aujourd'hui reconnu par les économistes que la stagnation démographique a un effet négatif sur l'économie et plus globalement sur la confiance dans une société041. Ces derniers retiennent des explications à la fois matérielles et psychologiques sur ce décalage entre le désir d'enfants et la faible fécondité. Sur le plan matériel, ils font émerger trois conditions favorisant une amélioration de la fécondité lesquelles reposent sur le logement042, le travail043, et la confiance044. Quant aux raisons psychologiques, elles révèlent l'importance de la stabilité du couple (57 %). La nuptialité reste ainsi un indicateur fort de confiance favorable à la réalisation des projets sur le long terme. Les explications fournies par les économistes renvoient à la même préoccupation : les Français recherchent une stabilité financière et professionnelle avant de devenir parents. Or, depuis quelques années, tout contribue à fragiliser cette situation financière et professionnelle des parents. Bien que des efforts soient réalisés pour une perspective de revenus professionnels stables et durables, permettant aux parents de couvrir les dépenses essentielles et de financer un logement adapté, encore faut-il que leurs emplois leur laissent le temps d'assumer leur parentalité. La possibilité de concilier vie familiale et professionnelle dans de bonnes conditions est donc un facteur essentiel pour réaliser le désir d'enfant et représente un défi pour notre société. Le législateur ne devrait-il pas remettre en place une véritable politique familiale, facteur de stabilité et de confiance ? À ces raisons expliquant la baisse de la natalité et de la fécondité, s'ajoute l'accroissement de l'infertilité dont les causes sont liées en premier lieu au recul de l'âge de la maternité ainsi qu'aux facteurs environnementaux comme les perturbateurs endocriniens, la pollution atmosphérique045… Ces questions sont suffisamment préoccupantes pour que le Président de la République ait annoncé le 16 janvier 2024 deux mesures pour accroître la natalité consistant dans un congé de naissance et un plan national de lutte contre l'infertilité. Ces mesures devraient être complétées par des incitations fiscales et des propositions créatives pour soutenir la famille046.