La naissance de la famille

La naissance de la famille

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

– La famille, une réalité humaine intemporelle. – La famille est une réalité aussi ancienne que l'humanité, une réalité mouvante, selon les époques et les continents. Elle constitue la plus petite cellule sociale, l'unité de base de toute civilisation. Il y a plus de 2 300 ans, Aristote nous a laissé cette affirmation intemporelle : « l'homme est un être naturellement enclin à former un couple plus même qu'à former une société politique »005, décrivant la famille comme une communauté issue de l'amour et de la naissance du couple.

Au Moyen Âge, la notion de toit rassemblait une famille qui se concevait de manière élargie. Elle regroupait maîtres et serviteurs dans une maison et sur une terre, avec toutes les générations, dans une France essentiellement rurale soumise à une structure pyramidale dominée par le divin. Selon le droit naturel décrit par saint Thomas d'Aquin au xiii

e siècle, « tous les membres d'une famille sont unis entre eux dans cet ordre qui naît de leur sujétion au même père ; à son tour, tant le père de famille que ses concitoyens sont partie d'un ordre qui les unit entre eux et avec le chef de la cité ; celui-ci à son tour, avec tous ses compatriotes, est partie de l'ordre que préside le roi ».

Puis, en supprimant le droit d'aînesse et les privilèges, la Révolution française marque le passage à une famille plus réduite et égalitaire. Elle opère, à travers le Code civil, une unification du droit de la famille entre les régions du Nord – pays de coutumes – et du Sud – droit écrit –, réduisant considérablement l'autorité du chef de famille. Balzac caricature d'ailleurs cette transition de la manière suivante : « en coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n'y a plus de famille aujourd'hui, il n'y a plus que des individus »006.

Les deux guerres mondiales ont parachevé les bouleversements issus de la Révolution française, avec une espérance de vie en accroissement, une mortalité infantile en diminution, un investissement des femmes dans la vie professionnelle, des relations intergénérationnelles se démocratisant. Du xix

e au xx

e, le cadre s'efface, la société de l'apparence disparaît, le mariage de convenance se raréfie, le divorce devient un droit, la filiation hors mariage n'est plus sanctionnée, le handicap n'est plus caché, l'homosexualité est assumée et les rites sociaux perdent de leur importance. Les plus optimistes y voient une recherche personnelle d'épanouissement et de justesse dans les rapports humains. Les plus inquiets décrivent une perte de repères. La vérité est sans doute intermédiaire. En 1999, le 95e Congrès des notaires ouvrait le xxi

e siècle en partageant ses travaux avec un enthousiasme qui a marqué une génération de notaires, sur le thème « Demain la Famille »007. Vingt-cinq ans plus tard, « la » famille a laissé place à une pluralité de modes de vie en famille : « les tribus d'aujourd'hui ». Les notaires doivent faire preuve de créativité afin d'apporter aux clients les outils qui leur permettront de vivre au mieux au sein de leur famille.

– La famille, une réalité humaine passionnelle. – Les questions de société en général et la famille en particulier suscitent curiosité et polémiques. Les débats autour du « mariage pour tous », de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et à la femme non mariée ou relatifs à la gestation pour autrui (GPA) en sont les manifestations émergentes. Ainsi, la naissance, l'union des sexes, la vie en couple, la procréation, l'éducation des enfants, la condition de la femme, l'homosexualité, le divorce et la mort sont des sujets qui provoquent passion et militantisme.

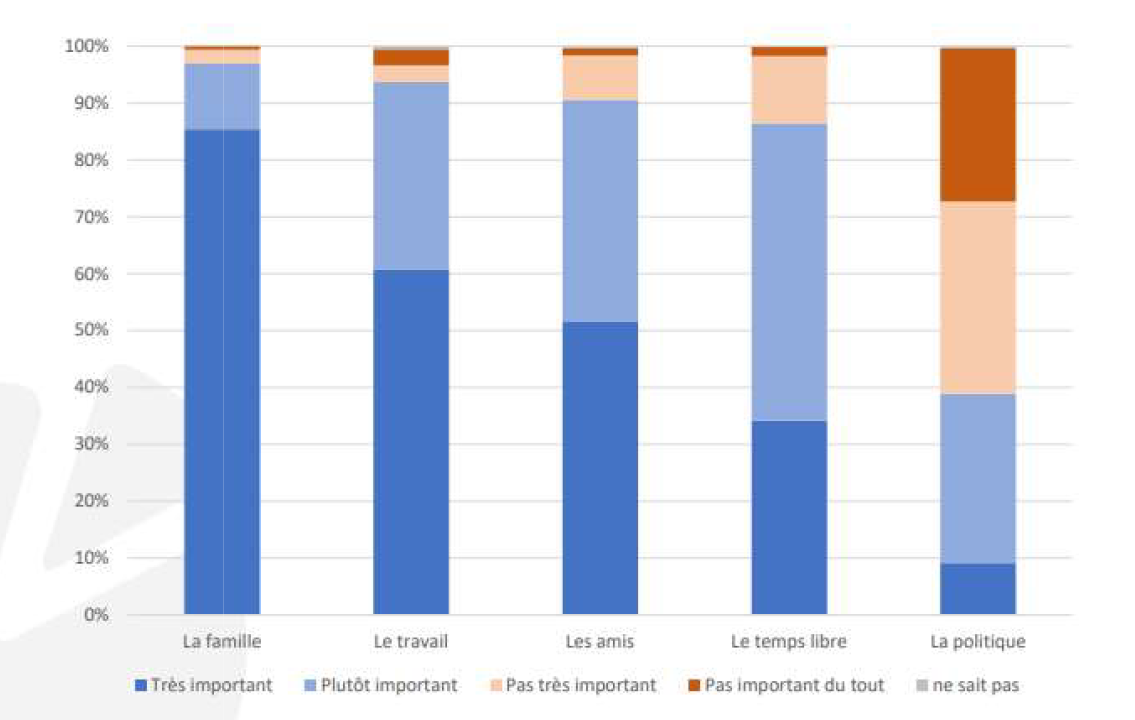

La famille est jugée comme « très importante » dans la vie par 97 % de la population. Ce pourcentage n'a d'ailleurs pas varié depuis au moins trois décennies. Ces chiffres révèlent l'importance de la famille pour les concitoyens français et sont une inspiration pour les travaux du 121e Congrès des notaires.

L’important dans la vie, c’est la famille !

Image

Source : <em>World Values Survey</em>, résultats France, 2018.

– Plan. – Pour bien saisir l'émergence des nouvelles tribus en France, la notion de famille sera tout d'abord présentée sous ses aspects littéraires et statistiques (Titre I), avant d'examiner le cadre juridique du droit de la famille, actuellement en pleine mutation en raison du phénomène de la contractualisation (Titre II).

– Un savoir technique, une émanation culturelle. – Le droit est tout à la fois un savoir technique et une émanation de la culture. Comme l'évoque de manière très claire Alain Supiot, « pour contribuer à la connaissance de l'humain, l'analyse juridique doit donc être attentive non seulement à l'architecture formelle du droit, mais également aux valeurs qui l'animent et aux faits qu'il vise à régir »119.

– Le couple. – Le couple est un des piliers de la famille, si ce n'est le socle. Il est à la base de la majorité des familles et constitue, en lui-même, une famille dans la mesure où certains couples ne peuvent avoir d'enfants ou ne le souhaitent pas. La naissance de la famille commence par la naissance du couple : il s'agit d'une construction – une première union – ou d'une reconstruction dans les cas de recomposition familiale.

– Trois modes de conjugalité. – « Si le couple est affaire de sentiments, il est aussi affaire de patrimoine », de sorte que le droit s'est invité au sein du couple pour fixer des règles applicables pendant toute la durée de leur union233. Si le concubinage a été pendant très longtemps la seule alternative au mariage, ils ne sont plus les deux seules formes de conjugalité depuis la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (Pacs)234. Aujourd'hui, pour organiser leur union sur le plan patrimonial, les couples, qu'il s'agisse de personnes de sexe différent ou de même sexe, ont le choix entre une structure conjugale inscrite dans le temps – le mariage – avec des droits et des contraintes qui s'y rattachent, et des unions plus précaires – le Pacs ou le concubinage –, assorties de droits et obligations moindres voire inexistants.

Lorsque des clients consultent un notaire, leur choix est généralement orienté vers l'une des formes d'union. Mais ils peuvent parfois hésiter entre le Pacs et le mariage en raison de leurs incidences sur le plan patrimonial. L'exercice est alors bien connu du praticien, qui va comparer les conséquences tant patrimoniales qu'extrapatrimoniales de chaque forme d'union – concubinage, Pacs et mariage. S'il est indéniable que le mariage présente une plus grande sécurité que le Pacs – et accessoirement que le concubinage –, le Pacs et le concubinage offrent une liberté que ne propose pas le mariage. Si le notaire a un rôle de conseil dans l'échiquier des différents modes de conjugalité, il doit bien se garder de privilégier l'un d'eux par rapport à l'autre. En effet, d'autres considérations entrent en jeu dans le choix du couple pour la forme de leur union, lesquelles leur sont strictement personnelles.

– Les concubins. – Concernant le concubinage, nombre de couples se satisfont d'une telle relation, laquelle n'est plus couverte d'opprobre par la société, l'image des couples « hors mariage » ayant évolué depuis longtemps. Si la formule « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux » était exacte lors de la rédaction du Code civil de 1804, le concubinage a fait depuis son entrée dans le Code civil avec la loi du 15 novembre 1999 relative au Pacs. Il est défini comme « l'union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »235. Néanmoins, en dehors de cette définition, les conséquences du concubinage ne sont reconnues que ponctuellement par la jurisprudence ou certains textes légaux236. Considéré comme une union de fait, le concubinage n'emporte, en général, aucune formalisation lors de sa naissance. La rédaction d'une convention ab initio est rare, voire inexistante dans les études notariales. Si la créativité notariale peut s'exercer pleinement au stade de la naissance du concubinage237, elle n'a, en réalité, pas sa place en pratique car les concubins préfèrent choisir l'inorganisation238. Le notaire sera alors plus à même de les conseiller sur les conséquences de leur situation lors de l'acquisition d'un bien immobilier, la rupture étant malheureusement une étape trop tardive pour faire preuve de créativité à leur égard.

– Les époux et les partenaires. – Si le législateur a « contraint » les futurs époux à consulter un notaire avant la célébration du mariage lorsqu'ils souhaitent aménager le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ou pour adopter un autre régime, il en va différemment pour le Pacs. En effet, s'il peut être rédigé en la forme authentique, il peut l'être également sous seing privé. Longtemps mis à l'écart239, le notaire peine à trouver sa place dans la rédaction de telles conventions. La facilité d'enregistrer un Pacs auprès de l'officier d'état civil écarte encore trop souvent les partenaires des études notariales240.

– Un conseil « sur-mesure ». – L'accompagnement du notaire est essentiel pour les futurs époux comme pour les futurs partenaires en raison des conséquences patrimoniales engendrées par la forme de leur union. Le notaire doit en effet apporter un conseil personnalisé, « sur-mesure », et non une information abstraite aux couples. La jurisprudence se montre d'ailleurs exigeante en matière matrimoniale. Le praticien doit conseiller les époux « concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques » de leur engagement241. Il doit « prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsqu'[il] en a eu précisément connaissance »242. Si cette jurisprudence a été rendue à propos d'époux, elle peut être étendue aux partenaires. Ainsi en consultant un notaire, le couple, qu'il souhaite se marier ou se pacser, jouira de précieux conseils. Il bénéficiera en outre de la conservation de la convention attachée à l'acte authentique.

– Une ignorance du régime matrimonial ou pacsimonial. – Pourtant, tous les couples ne franchissent pas la porte d'une étude notariale. Il est un constat unanime des praticiens : les époux ou partenaires ignorent pour beaucoup les règles du régime qui les gouvernent. Devant la nécessité de toucher un large public, la volonté d'informer les couples est ancienne. Le Congrès des notaires s'est emparé, à plusieurs reprises, de cette question. Lors du 95e Congrès des notaires à Marseille en 1999, une proposition avait été soutenue en ce sens pour une information « sur les règles juridiques relatives au couple et à la vie parentale »243. Ce fut également l'une des propositions émises lors du 118e Congrès des notaires244. Le législateur a également prévu une information sur le droit de la famille lors des formalités préalables au mariage et en annexe du livret de famille245. Mais le constat d'échec est indéniable. Les époux et partenaires n'ont pas ou peu de connaissances sur leur régime matrimonial ou pacsimonial. Ils ne prennent conscience des conséquences du régime auquel ils sont assujettis, lesquelles peuvent parfois être désastreuses, que lors de sa dissolution.

– Pour une meilleure information. – Les travaux du 121e Congrès, emboîtant le pas de leurs prédécesseurs, convergent vers la nécessité de marteler le message pour en favoriser l'assimilation. Une solution pragmatique consisterait à associer la responsabilité du couple et la mise à disposition d'une information éclairée tant pour les époux que pour les partenaires. Plusieurs axes sont proposés. Tout d'abord, il pourrait être envisagé, à l'instar de la Journée défense et citoyenneté, de cibler l'enseignement académique pour permettre l'apprentissage d'une culture juridique minimale. Pourquoi ne pas introduire un enseignement de droit de la famille auprès des jeunes dans le parcours scolaire ? Ensuite, l'information délivrée dans un livret prénuptial ou « pré-partenarial » pourrait être assortie d'une obligation pour le couple d'indiquer qu'ils ont eu accès à ladite information, qu'ils reconnaissent pouvoir contacter un professionnel du droit et qu'ils ont choisi leur régime matrimonial ou pacsimonial en toute connaissance de cause. Enfin, une infographie pourrait utilement être réalisée afin de toucher tous les publics.

– Plan. – Les développements sur le couple seront consacrés, dans un premier temps, au mariage, pierre angulaire de la famille, qui a tenu pendant des siècles le monopole de l'« union juridique des amants »246 (Titre I), avant de s'intéresser, dans un second temps, au Pacs, phénomène consacré il y a plus d'un quart de siècle par le législateur et dont la popularité ne s'est pas démentie (Titre II).

– Le régime matrimonial. – Le mariage implique une communauté de vie dont la dimension patrimoniale qui lui est inhérente est encadrée par un régime matrimonial. Tous les époux ont nécessairement un régime matrimonial. La loi leur propose un modèle, le régime légal, supplétif de volonté.

– Définition du Pacs. – La loi no 99-944 du 15 novembre 1999 a créé un nouveau mode de conjugalité, le pacte civil de solidarité, défini à l'article 515-1 du Code civil comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Le législateur a, sans l'avoir expressément prévu, consacré un nouvel acronyme, le Pacs.

– Photos de familles aujourd'hui. – Depuis les années 1960, la famille a connu de profondes transformations. Elle ne repose plus aujourd'hui sur un modèle unique, elle est multiple. Qu'il s'agisse d'une famille « monoparentale », « recomposée », « homoparentale » ou « plurielle », elles ont toutes pour dénominateur commun : l'enfant.

– L'arrivée d'un enfant, un nouveau cœur qui bat. – L'arrivée d'un enfant au sein d'une famille crée de grands bouleversements. Si devenir parent est généralement une expérience heureuse, elle implique néanmoins de grandes responsabilités. Les parents ont en effet pour devoir de protéger leur enfant, « dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité »663. Ils ont également l'obligation de subvenir à tous ses besoins matériels et affectifs. Ils contribuent à son éducation et doivent le guider pour en faire un adulte responsable et épanoui. Pour cela, l'enfant « doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension »664.

– Une filiation légalement établie. – Pour être considéré en droit comme le parent d'un enfant, la filiation doit être légalement établie665. L'existence de ce lien de parenté donne à l'enfant un sentiment d'appartenance à un groupe – une tribu – et de faire partie de son histoire. La filiation lui permet de connaître ses origines, de trouver sa place et son rôle au sein de la famille et de construire sa propre identité. Quant aux parents, elle leur permet de transmettre, outre des valeurs et principes éducatifs, un nom, une nationalité, un patrimoine.

– « Un droit de la filiation en zone de turbulences »666. – Le droit de la filiation repose principalement sur le modèle hétéronormatif. La parenté est fondée sur la vraisemblance biologique, les enfants étant généralement issus d'une relation charnelle entre deux personnes. Cependant, depuis plusieurs années, certains phénomènes bouleversent le droit de la famille. Les avancées médicales permettent à des personnes de devenir parents grâce à l'assistance médicale à la procréation, alors même que la nature les en empêche. Pour établir la filiation en l'absence de réalité biologique, le législateur a mis en place un système juridique qui laisse à penser que l'enfant est issu d'une procréation charnelle. Toutefois, avec la reconnaissance de l'homoparenté667, puis en permettant aux couples de femmes de recourir à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur668, il n'est plus possible aujourd'hui de maintenir un droit de la filiation basé exclusivement sur un modèle biologique hétérosexuel. La filiation devient « un lien fondé sur la volonté et l'engagement individuels : volonté, engagement d'assumer l'enfant que l'on choisit d'avoir et de garder ou que l'on décide de faire naître grâce au recours à la science »669.

– Les tiers proches de l'enfant. – Par ailleurs, dans certaines configurations familiales, le ou les parents ne sont pas les seuls à s'investir dans l'entretien et l'éducation de l'enfant. Les beaux-parents sont des tiers qui gravitent autour de l'enfant. Certains d'entre eux, en accord avec leurs beaux-enfants, souhaitent concrétiser un lien juridique dans le but de se voir reconnaître des droits670. Néanmoins, ils n'envisagent pas pour autant d'établir un lien de filiation. Il convient alors de s'interroger sur les outils mis en place par le législateur pour concrétiser la parentalité. Le parent d'intention est également considéré comme un tiers lorsqu'il n'est pas établi ab initio de lien de filiation avec l'enfant. Cependant, à l'inverse du beau-parent, le parent d'intention souhaite généralement établir un lien de filiation à l'égard de l'enfant. Le recours à certains outils juridiques lui permettra d'exercer un rôle de parent en attendant l'établissement ou la reconnaissance du lien de filiation.

– Plan. – Dans cette troisième partie, les différents modes d'établissement de la filiation seront abordés. Il sera également examiné les outils juridiques mis à la disposition des familles pour permettre aux tiers – notamment les beaux-parents – d'exercer une fonction dite « parentale » auprès de l'enfant. Seront étudiées successivement les règles de la filiation fondée sur la vraisemblance biologique (Titre I), sur la procréation avec tiers donneur (Titre II) et sur le vécu (Titre III), en mettant l'accent sur le rôle du notaire. En effet, ce praticien, conseiller des familles pour les transmissions patrimoniales, s'est « vu progressivement confier de nouvelles prérogatives » en matière de filiation, faisant de lui un « interlocuteur privilégié de la cellule familiale et de ses évolutions »671.

– Des modes contentieux. – Le principe d'égalité posé à l'article 6-2 du Code civil selon lequel tous les enfants ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs parents, suppose que la filiation ait été légalement établie. Si celle-ci est essentiellement établie de manière non contentieuse, elle peut l'être judiciairement.

– Une autre façon de concevoir un enfant. – L'acte sexuel entre un homme et une femme fut pendant longtemps l'unique moyen de concevoir un enfant. Or, il n'était pas rare, lorsque l'un des membres du couple avait un problème de stérilité ou que la femme ne pouvait physiquement porter un enfant, de recourir « aux services » d'un autre homme ou d'une autre femme afin de s'assurer une descendance. Puis les progrès scientifiques ont permis de distinguer la sexualité de la procréation.

– La fin du modèle unique «

un seul père, une seule mère, pas un de moins, pas un de plus

»

1211

.