– Le handicap en France. – En 2021, 6,8 millions (13 %) de personnes de quinze ans ou plus vivant à leur domicile déclarent avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive et 3,4 millions (6 %) reconnaissent être fortement restreintes dans des activités habituelles, en raison d'un problème de santé. S'y ajoutent plus de 140 000 personnes de seize ans ou plus hébergées en établissement spécialisé dans la prise en charge du handicap.

Les données sociologiques particulières

Les données sociologiques particulières

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

Le handicap au sein de la famille

– Des réalités multiples. – Le handicap revêt une multiplicité de formes et de causes. On en distingue traditionnellement cinq typologies : les handicaps sensoriels (troubles de la vue et de l'audition), les handicaps moteurs (mobilité et motricité), les handicaps mentaux (déficience intellectuelle), les handicaps psychiques (dépression, bipolarité…), les handicaps cognitifs (autisme, troubles « dys »…).

– Évolution du regard sur le handicap. – De l'Antiquité au xxi

e siècle, le regard sur le handicap et sa prise en charge ont beaucoup évolué. Des premiers hôtels-Dieu à la reconnaissance d'un droit à compensation, la société a mis du temps pour distinguer les infirmes, les malades et les miséreux, qui étaient autrefois confondus et accueillis dans les mêmes lieux, afin de leur reconnaître une dignité égale et une place en son sein. À partir des années 1970, le législateur est pris d'un engouement pour les textes relatifs aux personnes en situation de handicap lequel se transforme en frénésie à compter des années 2000077. Aujourd'hui, l'inclusion des personnes en situation de handicap est devenue une préoccupation nationale.

– Le handicap chez l'enfant, un impact sur la famille. – La survenue du handicap chez l'enfant impacte l'équilibre de la vie de la famille ainsi que la vie professionnelle des parents. Dans 88 % des foyers avec un enfant en situation de handicap, un des deux parents au moins voit sa vie professionnelle impactée en raison d'une insuffisance des structures d'accueil pour leur enfant en dehors de l'école ou d'établissement pour les temps périscolaires et extrascolaires. C'est un véritable enjeu de société, car seulement un tiers des familles trouve une solution adaptée à leurs besoins en dehors du cercle familial. Le manque de structure adaptée, la méconnaissance des solutions existantes, l'appréhension des équipes, la pénurie de personnel ainsi que l'autocensure des parents par crainte de confier leurs enfants à une équipe non formée, sont autant de facteurs limitant l'accès aux centres de loisirs078.

L'assistance médicale à la procréation

– Des progrès techniques au service de la parentalité. – Par deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994, le législateur est venu encadrer l'assistance médicale à la procréation (AMP)079. À cette époque, cette technique médicale n'était possible que pour les couples formés d'un homme et d'une femme, en âge de procréer. En effet, comme l'a rappelé un auteur, « l'enfant que la science aide à venir au monde doit avoir une véritable famille »080, laquelle est nécessairement « bi-parentale où sont représentés le père et la mère »081. Il n'est alors pas concevable qu'un enfant puisse naître sans père et que l'AMP permette la constitution de familles homo et monoparentales. Le système mis en place prônait « un modèle familial unique : celui de la famille nucléaire père, mère, enfant »082, reposant sur une imitation de la procréation charnelle.

– Les évolutions de la société française. – Néanmoins, l'accès à l'AMP avec tiers donneur en France était revendiqué par les couples de femmes. L'obligation de former un couple de personnes de sexe différent pour y recourir devenait difficilement tenable pour diverses raisons. Tout d'abord, la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a parachevé le mouvement entrepris par la loi relative au Pacs qui avait permis la reconnaissance légale d'un couple formé par deux personnes de même sexe et partageant une communauté de vie083. Depuis 2013, ces couples peuvent bénéficier de tous les droits qui sont réservés aux seuls époux, y compris celui de fonder une famille en recourant à l'adoption dans les conditions de droit commun084. Ensuite, la possibilité pour les femmes seules et les couples de femmes d'adopter un enfant a souvent été invoquée pour modifier les conditions d'accès à l'AMP avec tiers donneur085. Dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, le Conseil d'État avait précisé que l'adoption et l'AMP devaient être distinguées car « elles n'ont pas le même objet », de sorte que l'ouverture de l'adoption aux couples de femmes et à la femme seule ne rendait pas forcément nécessaire l'accès à l'AMP avec tiers donneur086. Cependant, il ajoutait simultanément que rien n'imposait de maintenir les conditions strictes d'accès à l'AMP aux couples hétérosexuels. Enfin, les couples de femmes et les femmes seules n'hésitaient pas à passer les frontières ou à recourir à des dons en dehors de tout procédé médical pour devenir mères. Dès lors, presque quarante ans après la naissance d'Amandine, premier bébé-éprouvette français, l'AMP a été étendue aux couples de femmes et à la femme non mariée087.

– L'augmentation des AMP. – Depuis 1985, le nombre des AMP ne cesse d'augmenter en France088. Toutefois, si dans l'imaginaire collectif, cette technique médicale est souvent associée à l'idée du recours à un tiers donneur pour concevoir un enfant, la réalité est tout autre. En effet, 96 % des AMP sont réalisées avec les gamètes des deux membres du couple – AMP endogène089. Néanmoins, le recours à l'AMP exogène – avec l'intervention d'un tiers donneur – augmente indubitablement en raison de l'ouverture de cette technique médicale aux couples de femmes et à la femme non mariée. Si la filiation à l'égard de l'enfant issu d'une AMP endogène est établie selon le droit commun, le notaire est un professionnel du droit incontournable pour les couples de personnes de sexe différent, les couples de femmes et pour la femme non mariée avant la réalisation d'une AMP exogène090.

La place du beau-parent

– Le rôle du beau-parent. – Les termes de « famille recomposée », « beau-parent », « demi-frère ou demi-sœur » n'existaient pas en France avant 1985. Même si les familles recomposées sont présentes depuis toujours au sein de la société française, « elles n'avaient ni nom, ni nombre, ni aucune autre forme de reconnaissance sociale. Elles étaient la part invisible de la famille contemporaine »091. Elles ont été mises sur le devant de la scène en raison du nombre croissant de divorces. En effet, si la présence d'un beau-parent au sein d'une famille recomposée était autrefois la conséquence d'un veuvage précoce092, de telles familles sont principalement la conséquence, de nos jours, d'un divorce ou d'une séparation des parents093. Le mauvais rôle tenu par le beau-parent, décrié dans les contes pour enfants, s'est peu à peu transformé en une véritable démarche parentale. Le beau-parent s'est alors substitué au parent qui avait laissé sa place vacante auprès de l'enfant à la suite d'une séparation. Néanmoins, son rôle est aujourd'hui pensé de manière différente. Le beau-parent ne cherche pas nécessairement à prendre la place du parent biologique qui ne vit pas au quotidien avec l'enfant. Il peut juste souhaiter exercer une fonction parentale « aux côtés » des deux parents biologiques de l'enfant.

– Une progression du nombre d'enfants vivant en famille recomposée. – « Si la part des familles recomposées au sein de l'ensemble des familles avec enfants a progressé entre 1975 et 1999, elle est restée globalement stable depuis une vingtaine d'années »094. Néanmoins, le nombre d'enfants vivant en famille recomposée augmente, de même que celui des beaux-parents. Selon l'INSEE, « 800 000 beaux-parents vivent avec des enfants que leur conjoint a eus avant l'union » en 2019095.

La composition des familles en 2020 ressort à 1,8 enfant par famille monoparentale, 1,9 enfant par famille traditionnelle et 2,4 enfants par famille recomposée. Cette dernière a, en moyenne, plus d'enfants que les autres familles. 38 % des familles recomposées sont d'ailleurs considérées comme des familles nombreuses (trois enfants ou plus au domicile).

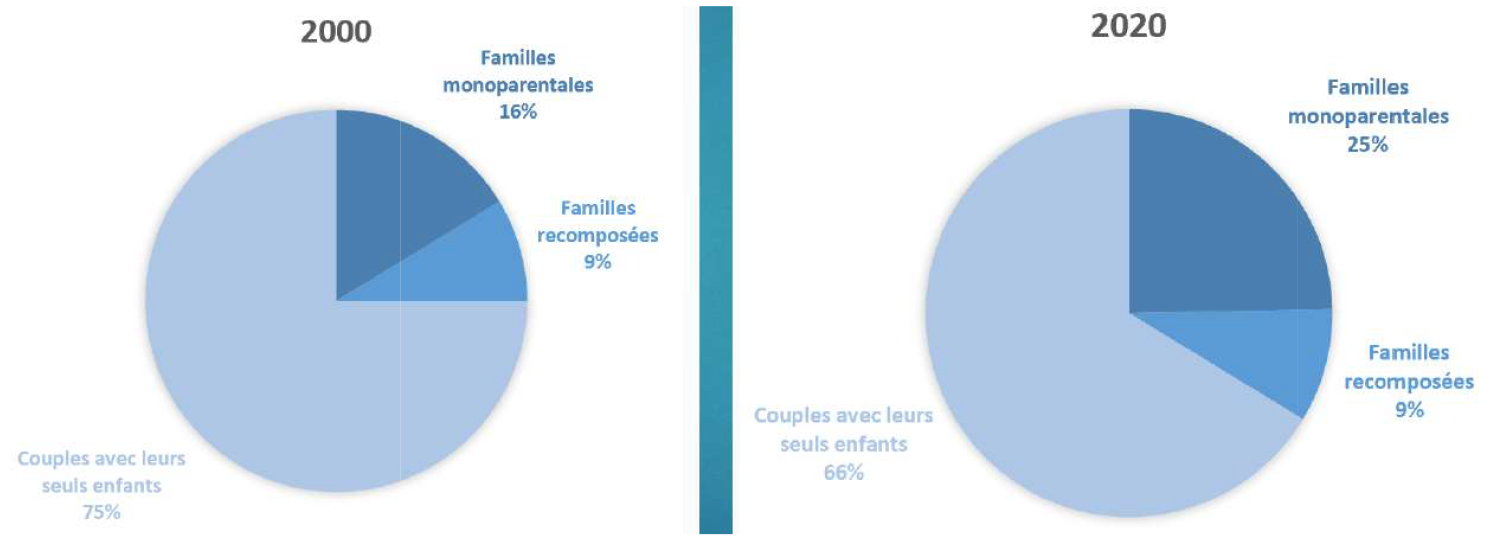

L’évolution du cadre de vie des enfants entre 2000 et 2020

Image

Source : Graphiques établis par M. Jérémy Houssier dans le cadre de son audition de janvier 2024 à partir des données fournies par l'INED et le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge096.

– Une question qui divise. – Avec l'augmentation croissante du nombre de familles recomposées, des sociologues et juristes se sont penchés sur la place du beau-parent au sein de la famille097. En effet, comme l'évoque un auteur, « comment appréhender en droit le rôle que le beau-parent est amené à jouer en fait auprès de l'enfant ? »098. Dès 1998, Irène Théry écrivait qu'en raison de la diversité des situations familiales tenant à la fois aux origines de la recomposition familiale – divorce, séparation ou veuvage – ainsi qu'aux liens existant entre le beau-parent et l'enfant099, « il ne saurait être question d'élaborer un quelconque statut du beau-parent, qui ne pourrait que fragiliser les parents, et unifierait abusivement des situations fortement hétérogènes »100. En 1999, le rapport de Françoise Dekeuwer-Défossez indiquait que même si les situations de recomposition familiale étaient de plus en plus fréquentes, il ne semblait alors pas « opportun que soient prévues des règles propres aux beaux-parents », préconisant davantage l'élaboration d'un statut de tiers101. À la suite d'un rapport établi en 2006 sur « l'enfant au cœur des nouvelles parentalités », Dominique Versini insistait, quant à elle, pour la création d'un « statut des tiers qui partagent ou ont partagé la vie d'un enfant et ont de liens affectifs forts avec lui », visant expressément le « beau-parent », lequel est également appelé, par certains, le « quasi-parent »102. Au printemps 2009, un avant-projet de loi sur l'autorité parentale et le statut des tiers avait été présenté dans le but de renforcer le rôle du beau-parent ainsi que celui du partenaire ou du concubin homosexuel du parent d'un enfant. Toutefois, il n'a pas abouti à la suite d'un rapport remis le 8 octobre 2009 au Premier ministre par M. Jean Leonetti. Ce dernier a démontré l'inopportunité d'accroître le rôle des tiers au regard de l'intérêt de l'enfant103.

– Une pluralité de situations de recomposition familiale. – Les situations sont tellement diverses dans les familles recomposées qu'il est bien difficile d'appréhender en droit la place du beau-parent104. Néanmoins, les outils juridiques proposés aujourd'hui sont inadaptés à certaines configurations familiales105. Que penser de l'adoption dont l'objectif est de créer un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent alors que ce dernier n'a pas le souhait de se substituer aux parents ? Par ailleurs, ne serait-il pas possible de contractualiser la délégation-partage de l'autorité parentale au profit du beau-parent en présence d'un accord de volonté ? Les travaux du 121e Congrès reviennent sur la place du beau-parent au sein des tribus familiales.

– Le beau-parent, à l'heure de la transmission. – Lorsque le bel-enfant a été élevé au sein d'une fratrie recomposée, le beau-père ou la belle-mère peut vouloir concrétiser sa relation par une transmission patrimoniale. Or, sans passer par l'établissement d'une filiation adoptive, la taxation à 60 % s'avère excessivement sévère. N'est-il pas nécessaire d'amorcer une réflexion sur le barème fiscal des droits de mutation à titre gratuit entre bel-enfant et beau-parent106 ?

L'adoption en France

– Un peu d'histoire. – L'adoption a une histoire tumultueuse. Couramment pratiquée dans la Rome Antique, elle est totalement ignorée dans l'Ancien Régime. L'adoption est en effet considérée, à cette époque, comme un « moyen de spolier les héritiers collatéraux et une voie détournée pour légitimer les enfants naturels »107. Elle heurte par ailleurs le principe de la conservation des biens dans la famille. Elle est finalement consacrée lors de la Révolution française, car elle permet de diviser les héritages. Si l'adoption entre dans le Code civil de 1804, les rédacteurs l'ont alors pensé comme un outil juridique permettant de « donner un enfant à une famille ». Elle donne ainsi aux enfants illégitimes ou adultérins, un statut « honorable », tout en leur permettant de recueillir, par succession, les biens de leur auteur. Au cours du xix

e siècle, les adoptés sont des majeurs et l'adoption se réalise, bien souvent, dans la parenté. À l'issue de la Première Guerre mondiale, dans un contexte marqué par la multiplication du nombre d'orphelins, la loi du 19 juin 1923 « a fait évoluer l'institution en autorisant l'adoption des mineurs, consacrant ainsi une véritable filiation adoptive, ayant vocation à répondre non pas à une seule logique patrimoniale mais également à une volonté de protection de l'enfant et à un désir d'enfant, le juge se voyant confier comme rôle de vérifier la conformité du lien envisagé à l'intérêt de l'enfant, préfigurant ainsi les exigences nées de la consécration de l'intérêt supérieur de l'enfant »108. L'adoption est dès lors conçue comme un outil permettant de « donner une famille à un enfant orphelin ou abandonné ». L'adoption a été totalement réformée avec la loi no 66-500 du 11 juillet 1966 laquelle a créé l'adoption simple et l'adoption plénière109. Puis, la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 en « ouvrant le mariage pour tous » a permis aux couples de personnes de même sexe d'adopter110.

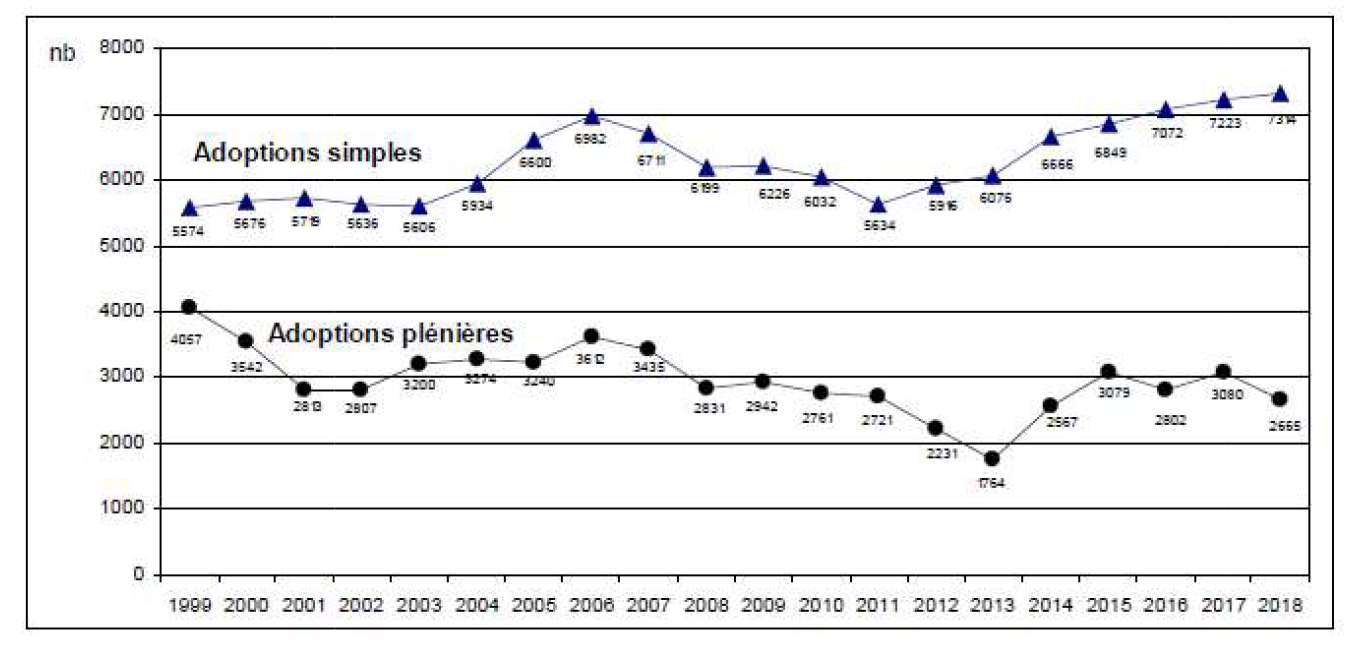

– L'évolution de l'adoption nationale. – Si l'adoption plénière était le modèle plébiscité en 1966, c'est l'adoption simple qui a finalement connu un véritable essor en France.

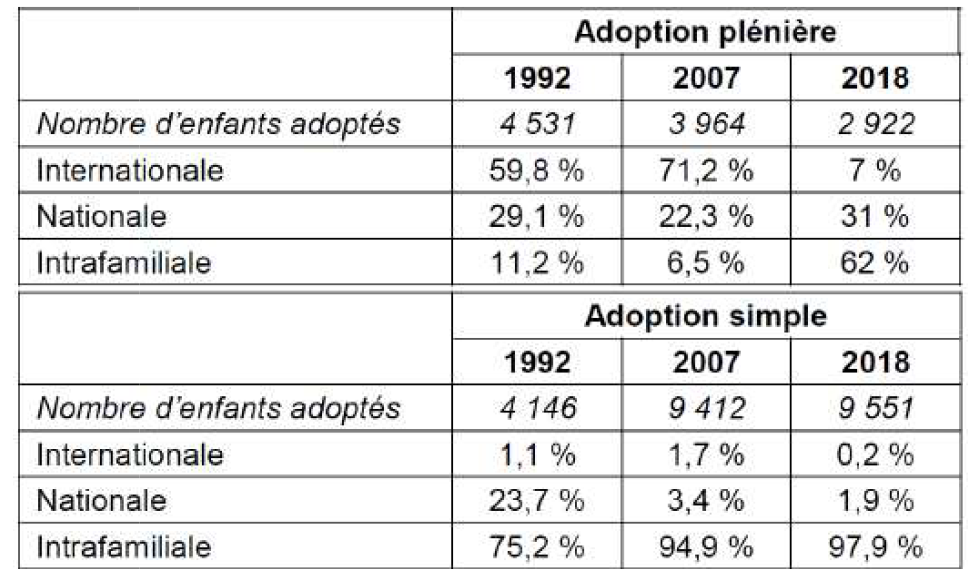

Par ailleurs, les adoptions, qu'elles soient réalisées en la forme plénière ou simple, ont lieu principalement aujourd'hui dans le milieu intrafamilial. Dans le cadre de l'adoption simple, 90 % des adoptions prononcées en 2018 concernent l'enfant du conjoint. En effet, « celle-ci est réalisée par un homme seul qui est ou était le beau-parent de l'adopté (79 % des jugements). Ce beau-parent est âgé en moyenne de 68,8 ans (62 ans quand il s'agit d'une femme). Quant à l'adopté, il l'est en moyenne à l'âge de 34,5 ans (33,6 ans pour ceux adoptés par leur beau-père et 37,6 ans pour ceux adoptés par leur belle-mère) »112. Depuis la loi no 2022-219 du 21 février 2022, entrée en vigueur le 23 février 2022, l'adoption est désormais ouverte à tous les couples quel que soit leur mode de conjugalité113, de sorte que le nombre d'adoptions intrafamiliales pourrait être amené à augmenter114.

Volume des jugements d’adoptions simples et plénières prononcés devant le tribunal

Image

Source : Ministère de la Justice, Répertoire général civil – Affaires terminées devant le TGI111.

Répartition des adoptions en 1992, 2007 et 2018

Image

Source : J. Houssier, Les tendances sociologiques, la parenté : adoption et cadre d'adoption des enfants, janv. 2024115.

– L'évolution de l'adoption internationale. – Si l'adoption internationale était assez marginale en France dans les années 1960, elle a explosé dans les années 1980-1990 jusqu'à représenter 90 % des adoptions au début des années 2000. Toutefois, pour lutter contre d'éventuelles dérives relatives à l'adoption internationale, de nombreux pays dont la France ont ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale116. Depuis lors, le nombre d'adoptions internationales ne cesse de diminuer117. Si 4 136 enfants étaient adoptés à l'étranger par des ressortissants français ou étrangers résidant en France en 2005, le chiffre est désormais de 103 adoptions internationales prononcées en 2024118.