Le contenu des PLU et PLUi en termes de logement et d’habitat

Le contenu des PLU et PLUi en termes de logement et d’habitat

- un rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale et la justification des choix retenus ;

- un projet d’aménagement et de développement durable – PADD ;

- des orientations d’aménagement et de programmation – OAP ;

- un règlement et ses documents graphiques ;

- des annexes incluant notamment les servitudes d’utilité publique.

Présentation des OAP

- de faire évoluer un projet urbain dans le temps ou encore de le connecter au tissu urbain existant dans une logique de continuité urbaine ;

- de renforcer la qualité et la cohérence des projets notamment dans les secteurs à urbaniser dont la commune n’a pas la maîtrise foncière ;

- d’assurer la cohérence de l’aménagement sur le long terme en établissant des objectifs à atteindre, des orientations, des principes à respecter, tout en n’ayant pas le caractère d’une contrainte.

Les OAP en détails

- une rédaction souple et ouverte laissant une marge d’appréciation sur les modalités d’exécution, car trop de détails et de précisions viendraient à en faire un deuxième règlement. Elles doivent trouver la bonne mesure dans le fait d’être suffisamment prescriptives mais sans excès ;

- une définition claire ayant valeur contraignante pour ne pas laisser place à l’arbitraire.

- thématiques : par exemple OAP logement ;

- sectorielles : OAP destinée à un quartier ou secteur déterminé ;

- hybrides : l’OAP détermine alors un thème pour un secteur.

- avec le PAAD dans un rapport de compatibilité qui suppose une simple non-contrariété aux orientations fondamentales définies dans le PADD ;

- avec le règlement dans un rapport de complémentarité. Le règlement doit donc conserver toute sa place normative ; rien n’interdit pourtant d’envisager un règlement plus succinct et de lui associer des OAP. L’essentiel est que les OAP : demeurent complémentaires des dispositions du règlement, qui peut se concentrer sur un minimum de règles incontournables. Alors que le règlement détermine des interdictions ou des autorisations sous conditions ainsi que des prescriptions encadrant ou limitant les possibilités de construire, les OAP permettent au contraire d’envisager le projet sous une forme dynamique et positive.

Le rapport de présentation : justifier la planification

Le rapport de présentation du PLU en détails

- pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ainsi que toute contrainte à l’utilisation des sols ;

- pour délimiter les zones et les règles et des orientations d’aménagement.

- de la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durable ;

- de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durable et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;

- la complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ;

- la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ;

- l’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ;

- ainsi que toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue.

- le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement ;

- la situation de l’hébergement ;

- les conditions d’habitat défini par l’article R. 302-1-1 du Code de la construction et de l’habitation (C. urb., art. R. 151-54 1°).

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : orienter l’urbanisation du territoire

- l’organisation de l’espace et le fonctionnement du territoire ;

- l’aménagement, les équipements, l’urbanisme ;

- le paysage, les patrimoines naturels et culturels ;

- la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ;

- les politiques sectorielles de l’habitat, des transports et déplacements, des réseaux d’énergie, du développement des communications numériques, de l’équipement commercial, du développement économique et des loisirs ;

- la consommation foncière en déterminant les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : encadrer les projets

Contenu des OAP en termes d’habitat

Focus - Artificialisation et renaturation dans la ville du quart d’heure

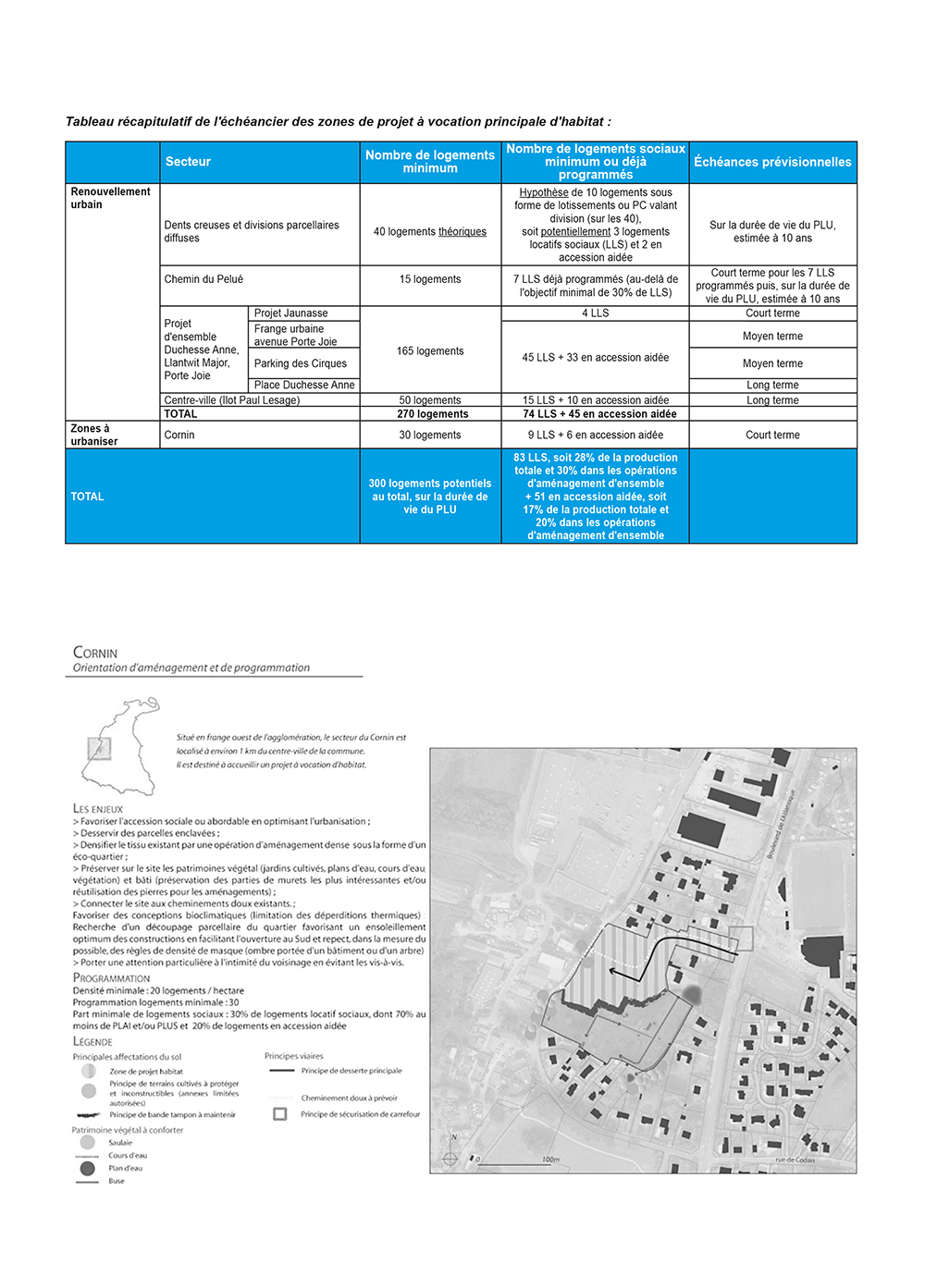

OAP de secteur d’aménagement

<em>Photo extraite du PLU métropolitain</em>

En guise de conclusion : les limites des OAP et les conséquences pour le logement

Le règlement et ses documents graphiques : réguler l’urbanisation

Présentation

- qu’une règle fasse exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, auquel cas cela doit être mentionné expressément dans la partie écrite du règlement ;

- que tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.

Le zonage

Généralités sur le zonage

- il demeure possible de ménager des espaces verts inconstructibles au sein d’une zone urbaine, comme d’autoriser la construction de logements au sein d’une zone d’activité dès lors que leur réalisation est liée à la nécessité de certains entrepreneurs et salariés de résider sur place compte tenu de l’activité exercée ;

- il est tout aussi possible, alors même qu’il s’agit d’une zone U où le principe est l’urbanisation, de formuler des interdictions de construire relevant de la mise en place d’emplacements réservés, d’espace boisés classés, de terrains urbains cultivés, etc.

Le zonage en détails

- l’implantation des constructions ainsi que leur emprise au sol, leur hauteur et aspect extérieur ;

- la réalisation des aires de stationnements, de jardins, plantations, espaces verts, aires de jeux ou de loisirs ;

- les modalités de desserte par les voies et réseaux divers ;

- les obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales et en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ;

- ainsi que toutes les occupations du sol interdites ou soumises à conditions.

- les secteurs urbanisables immédiatement en raison de la présence « d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU » et ayant « la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ». Cette zone est généralement nommée « 1AU » ;

- les secteurs urbanisables à plus long terme. L’ouverture à l’urbanisation étant subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Cette zone est généralement nommée « 2AU ».

- il doit s’agir de constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole (par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées) ;

- il peut s’agir des constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et autres aménagements autorisés (art. L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13).

Zonage et logement

Transfert de constructibilité en zone N (guide du PLU)

« Soit une zone naturelle de 200 hectares pour laquelle le règlement de zone a défini un coefficient d’emprise au sol de 0, 001. Cette zone produit donc 2 000 m² d’emprise au sol. Un coefficient d’emprise au sol de 0,05 est fixé dans le secteur récepteur. Un terrain de 2 000 m² situé dans un secteur récepteur ne pourrait donc accueillir qu’une construction de 2 m² d’emprise au sol (2 000 × 0, 001). Mais la densité maximale autorisée dans le secteur récepteur est fixée à 100 m² d’emprise au sol (2 000 m² × 0, 05). Il appartient donc au propriétaire du terrain souhaitant édifier sa construction dans le secteur récepteur de procéder au transfert de droits à construire d’un terrain d’une superficie de 98 000 m² (98 000 × 0,01 = 98 m² d’emprise au sol). Comme le précise l’article L. 151-25, alinéa 2, dans les secteurs émetteurs, « les constructions ne sont autorisées qu’a près de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s’ajoutant alors aux possibilités transférées ».

Les annexes : informer

- en matière de servitudes d’utilité publique, les plans de prévention des risques d’inondation et les servitudes relatives aux installations classées et sites constituant une menace pour la sécurité et la salubrité publique ;

- en matière foncière, les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;

- en matière d’aménagement, les zones d’aménagement concerté ;

- en matière d’environnement, les plans d’exposition au bruit des aérodromes, le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées, le plan des zones à risque d’exposition au plomb.